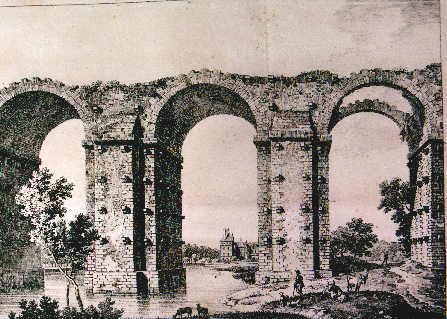

VUE DE L'AQUEDUC DE MAINTENON

|

FONTAINE LA GUYON - Le Canal au Bois Belier

FONTAINE LA GUYON - Le Pont Carreau - La Chauvelle

|

De l'histoire... |

|

Celle du baron de Marivetz, qui va

décrire le parcours des ouvrages existants déclare :

"Ce projet attribué, très mal à propos sans doute par

quelques personnes à M. de Vauban, ne peut être de lui."

Il conclut à la fracture des tuyaux rampant sur le sol et préconise

des tuyaux enterrés, car dans le sol la température est à peu

près égale l'hiver et l'été. Cet ouvrage, dédié au Roi, se

présente sous une forme manuscrite et est de 1784.

|

VUE DE L'AQUEDUC DE MAINTENON |

Le premier projet de Vauban consistait en un aqueduc à un seul étage d'arcades supportant une conduite forcée en siphon. Mais Louvois avait fait abandonner ce projet au profit d'un aqueduc plus spectaculaire. II avait écrit à Vauban : "il est inutile que vous pensiez à un aqueduc rampant, dont le roi ne veut pas entendre parler. Si le mémoire ci joint n'est pas suffisant pour vous en faire comprendre la raison, la volonté du Maître doit vous en empêcher de plus en parler". Mais on reviendra aux siphons.

Madame de Sévigné écrivit :

"une grande beauté doit bientôt paraître à la cour, toute pure, toute fraîche, toute naturelle. Mais quelle surprise - je trouve tout d'un coup que c'est une rivière… qui est détournée par 40 000 hommes. Il n'en faut pas moins pour lui faire un lit".

Les archives de Chartres détiennent un grand nombre de procédures intentées contre les habitants de Maintenon qui détruisaient l'aqueduc. Les amendes étaient faibles, d'autant que l'on ne reprenait pas les pierres faute de preuves qu'elles aient été volées sur les ouvrages.

De 1709 à 1782 des ordonnances dressent des amendes contre les destructeurs. Louis XV lui-même fera enlever des pierres pour construire à Crécy-Couvé un château pour Madame de Pompadour.

|

Bien qu'ayant servi comme

de nombreux autres monuments désaffectés, de carrière

de pierres, les restes de cet ouvrage ne manquent pas de

majesté. Peu après le village du Parc, le canal construit en terrasses, partait vers Houdreville jusqu'à l'étang de la Tour. Le siphon qui devait remonter l'eau sur cette terrasse ne fut jamais construit. Des travaux préparatoires furent effectués à Haute-Maison, à Cerqueuse et à Craches, mais leur hauteur est nettement insuffisante pour assurer l'écoulement naturel de l'eau. II y avait un ouvrage à effectuer avant l'étang de la Tour, mais toute cette partie ne fut qu'ébauchée avant d'être abandonnée. Imaginez une terrasse de 25 kilomètres sur ce plateau ? Le paysage avec les fouilles et le boisement de la terrasse en eut été totalement changé. |

|

LITHOGRAPHIE de C.de Last |

Les travaux

Commencés en 1684, les travaux se poursuivront jusqu'en 1692. On assurera l'entretien jusqu'en 1695, et l'on paiera les éclusiers jusqu'à cette date.

Louis XIV se rendait régulièrement chaque année en grand apparat sur le chantier. Le 16 septembre 1685 "ayant visité à cheval tous les travaux qu'il faisoit faire pour les aqueducs, par lesquels l'eau de la rivière d'Eure devoit venir à Versailles… Il visite les travaux jusqu'à Gallardon où il coucha. Le lendemain il partit de bonne heure à cheval et alla encore visiter les mêmes travaux en passant par Maintenon, et ayant dîné à Berchères-la-Maingot il vint coucher à Chartres".

Le marquis de Sourches ajoute "c'étaient des travaux dignes des anciens Romains, et après les dépenses effroyables, on doutait encore s'ils pouvaient réussir heureusement"

En mai 1686, Louis XIV vint à Gallardon visiter les travaux. Les notables de la ville se rendirent au-devant du cortège royal. Le roi visita les carrières, les fours à chaux et lança une pluie de pièces de monnaie à la foule En juillet le roi est à Maintenon "ces ouvrages avancent fort et l'on est assuré du succès ". II inspectera Berchères-l'Amingot, et la venue des eaux dans des tuyaux qui amènent l'eau dans les rigoles aux quatre vents ou ailleurs où campent les régiments. Il retournera quelques fois visiter les travaux et il fait commencer la maison et les jardins de Maintenon.

Le 2 septembre 1686 les ambassadeurs de Siam viennent à leur tour visiter les lieux "Ils allèrent à Maintenon voir les travaux qu'on y fait. On leur fait voir toute l'infanterie sous les armes. Les officiers les saluèrent de la pique, et l'on pris l'ordre d'eux. On leur rendit toutes sortes d'honneurs".

Le 15 septembre le roi fait la revue du régiment des Dragons de la Reine et des 22 bataillons qui sont campés à Maintenon pour y travailler. II les vit sur une ligne, puis les fit défiler devant lui. Le 16, le roi, après son dîner, alla visiter les travaux qu'il trouva très bien conduits et bien avancés. On va envoyer en quartier d'hiver les troupes qui y travaillent.

Dans les années suivantes, le roi fera quelques visites plus ou moins spectaculaires, car il aimait faire parader les troupes. L'intérêt du roi n'est plus aux plaisirs donnés par les fêtes de Versailles, mais par la guerre qui va durer dix ans.

Dès la fin de 1685 Vauban a quitté le chantier du canal pour aller fortifier les frontières de I'est. La guerre va ravager l'Europe

L'on dit que 30 000 hommes, dont 20 000 soldats travaillèrent sur le chantier, ce qui posa bien des difficultés avec la population locale, elle aussi réquisitionnée. Cette opinion courante n'est vraie qu'approximativement, et demeure plutôt au-dessus de la vérité. II n'y aurait eu qu'une douzaine de milliers de militaires à la fois, principalement ceux des régiments dont l'attitude avait été jugée trop modérée lors des répressions anti-protestantes, à la suite de la révocation de l'Edit de Nantes en1685. Le total de ceux qui furent envoyés ne paraît pas supérieur à 17 000. Les régiments campèrent le long du canal en construction et se déplacèrent au fur et à mesure des travaux.

|

LES VESTIGES DE L'AQUEDUC ET LE CHATEAU DE MAINTENON |

Les soldats montrèrent peu de zèle ; il plut considérablement ces années-là. II n'y avait pas assez d'outils et les hommes restèrent inactifs. Les ouvrages étaient dégradés par les intempéries et "les exhalations de tant de terres" occasionnèrent des maladies.

Dès 1685, Louvois conclut un grand nombre de marchés avec des entrepreneurs venus souvent de loin. Douze millions de briques furent commandées à Lille à la briqueterie Royale d'Abondant. D'autres furent fabriquées sur place. Des fours à chaux furent édifiés à Maintenon, à Berchères-la-Maingot, à Gallardon, et à Pontgouin. On fit venir du charbon d'Angleterre, de Newcastle - le plomb de Hull.

Si les parties courantes du "Canal de l'Eure" se constituaient essentiellement en travaux de terrassement et de remblai, le chantier de l'aqueduc nécessita des moyens considérables. II fallait transporter les matières pondéreuses : bois, charbons, briques, les pierres des carrières ouvertes à Epernon (Cady), la chaux tirée du calcaire brut des carrières de Gallardon (Germonval), et du Parc à Maintenon, dès juillet 1685. Vauban fit acheter un grand nombre de chevaux à Reims, Troyes et Pontoise. Les paysans louaient leurs chevaux 40 sols par jour, mais ils furent réticents aux travaux du canal. II fallut acheter du bois pour construire les baraquements pour abriter civils et militaires

|

PASSAGE SOUS L'AQUEDUC DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE D 18 |

II fallut commander brouettes (16000) tombereaux (400), pioches (12000), surtout pour les Terrasses.

Les fièvres et le scorbut firent de nombreuses victimes. Entre les documents officiels dont beaucoup ont disparu et la fable, il est difficile d'appréhender le nombre de victimes. Louvois avait le souci de la condition matérielle des troupes et des malades. Si le pain et la viande furent suffisants, les ressources en eau s'amenuisèrent et les puits creusés étaient d'un médiocre débit. Louvois dut se battre avec les fournisseurs de boissons et les prostituées. II y eut des désertions et la peine de mort était prévue. Peu de déserteurs furent fusillés car on préférait les envoyer aux galères. II y eut des vols, des assassinats, des bagarres entre soldats et paysans.

II fallut aménager le cours de l'Eure, le tirant d'eau n'étant pas suffisant, on dut canaliser la Voise et la Drouette. Dès mai 1685, la Drouette sera canalisée d'Epernon à Villiers-le-Morhier, barrée par 6 écluses, ainsi que la Voise, barrée par 4 écluses. Ces écluses ont disparu depuis l'abandon des travaux, mais leur tracé est toujours visible.

Comme la Voise a un débit insuffisant, une partie des eaux de l'Eure fut détournée depuis le Moulin Neuf à Jouy, par une rigole en corniche sur la rive droite de la rivière jusqu'à Bouglainval. Celle-ci est toujours visible par quelques levées de terre avant Saint-Piat et dans les bois au-dessus de la route D18. De même il fallut aménager le long de l'aqueduc deux petits canaux parallèles pour faciliter l'approvisionnement du chantier. Celui du nord existe encore.

Les ponts

Les cartes de la fin du 17è siècle nous montrent l'emplacement des ponts prévus sur la fausse rivière. Si au moulin de Boizard il subsiste un pont que l'on peut attribuer à Vauban, les autres ponts furent-ils construits ? Une gravure représente trois ponts à D'Allonville (commune de Bailleau-l'Evêque) d'après un original conservé à la Bibliothèque Nationale (1696). Les cartes que l'on peut consulter au Service Historique de l'Armée de Terre à Vincennes (S.H.A.T.), à la Bibliothèque Nationale, site Richelieu, ou aux Archives Nationales ; à la consultation de Champtiers des années 1750 aux Archives Départementales d'Eure et Loir nous montrent 27 ponts construits dès 1685 (4), en 1686 (9), les autres devant être terminés en 1689, ce qui n'est pas prouvé pour tous.

Une délibération du conseil municipal de Saint-Germain-la-Gâtine, en 1852, proposait "de démonter les trois ponts qui sont dans un état de nuisance et de délabrement absolus sur l'ancienne rivière, vulgairement connue sous le nom de Louis XIV".

De nos jours la continuité des routes se fait par des remblais qui coupent la rivière. Lors de la construction de cette rivière, des blocs de pierre furent certainement posés de part et d'autre de la rive. Les ponts furent-ils ensuite maçonnés ou posa-t-on seulement des bois pour réunir les terroirs ? . Les terriers de 1745 nous indiquent bien les chemins à travers la rivière, mais s'agit-il de ponts en pierre, en bois ou simplement du remblayage ?. Leurs matériaux furent certainement pillés dès l'abandon du projet.

En 1750 certaines parties de la rivière neuve sont en friche, et même plantées d'arbres.

A la fin du XVIIIe siècle - en 1780 - le détournement de l'Eure apparaît encore comme l'un des moyens de procurer à la ville de Paris un cours très abondant d'eau potable parfaitement salubre.

II y eut le projet de Heurtier et Coulomb, l'étude du Baron de Marivetz, puis vers 1793, un dernier projet, certainement de Heurtier. Coulomb, membre de l'Institut, tenta en l'an X de reprendre les travaux, mais les projets restèrent dans les cartons.

La fausse rivière jamais ne coula, et l'aqueduc fut abandonné à la vocation d'une ruine gigantesque, morceau de choix à la manière de Hubert Robert. Finis les rêves de gloire pour le bel aqueduc dont Chateaubriand écrivait : "Les aqueducs romains ne sont rien auprès de l'aqueduc de Maintenon, ils défileront tous sous un de ses portiques". Et Saint Simon put dire "qu'il n'en restait que d'informes monuments qui éterniseraient cette cruelle folie".

| G. Despots | |

| G. Bouquin |

Les documents (textes et cartes) sont consultables aux Archives départementales d Eure-et-Loir, aux services historiques de l'Armée de Terre, à la Bibliothèque Nationale, sites Richelieu et Tolbiac, aux Archives Nationales, à la Bibliothèque de l'Académie des Sciences, à l'Institut de France.

| Texte seul |